Хайку Басё №54: Вздымайся выше, наш тяжкий молот!

Хайку Басё №54: Вздымайся выше, наш тяжкий молот!

針立や肩に槌うつから衣

хари татэ я ката ни цути уцу кара/коромо

Себе под нос шепчу: «Терпи!» я

И словно нежный шелк белья

Плечо нагое как швея

Пронзает иглотерапия.

Второе подряд стихотворение про врача. Но, в отличие от предыдущего произведения, построено не на сравнении, а на намеках и игре слов.

Давайте попробуем прочесть. Первая строка: [хари татэ], «иглоукалывание». Вполне популярная околомедицинская процедура.

Вторая строка добавляет подробностей: «молоточек стучит по плечу».

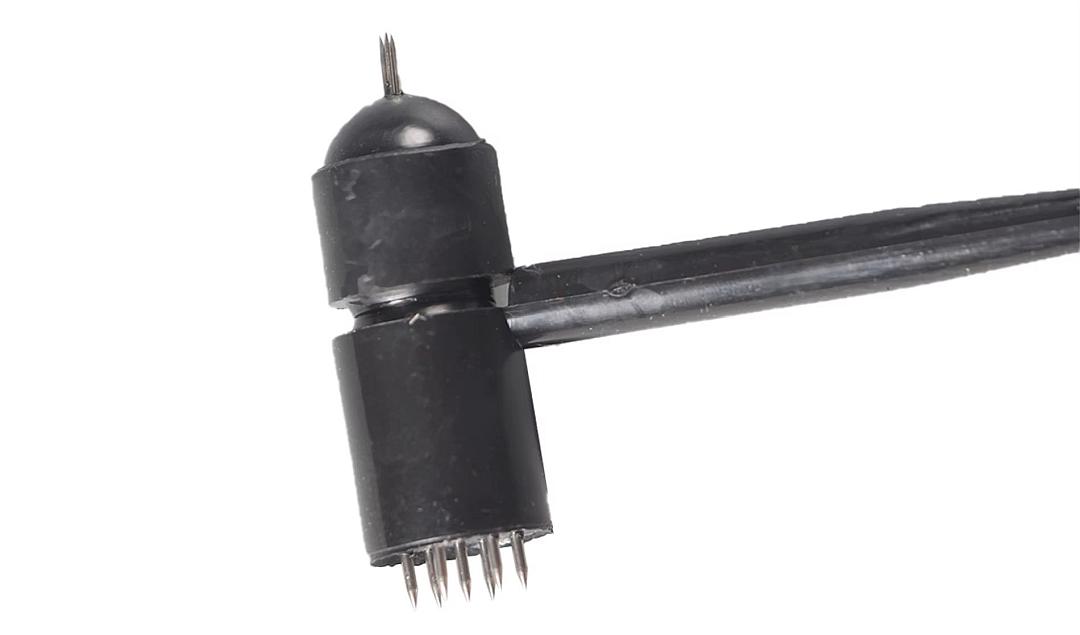

Не только неврологи бьют по своим пациентам молотком. Даже у современных иглотерапевтов в ходу особые молотки с игольчатой рабочей частью, ими работают «по площадям».

Современный акупунктурный молоточек с иглами

Третья строка завершает картину: [кара] = «пустая» (в смысле «сброшенная с тела») + [коромо] = «одежда».

Как обычно, по-русски лучше звучит обратный порядок строк: «Одежды сброшены, по плечу стучит молоточком иглотерапевт». Нормальная бытовая зарисовка, но где здесь хайку? Где поэтическое событие и «сезонное слово»?

В последней строке. Если не разрывать [каракоромо], получается «одежда китайского кроя» — официальный дорогой, тяжелый и многослойный придворный шелковый наряд.

И [каракоромо] что в японском изобразительном искусстве, что в традиционной «высокой» поэзии связан с традицией «отбивки» одежды (пока не изобрели утюгов). Это, можно сказать, традиционный сезонный сюжет: женщина осенним вечером или ночью бьет особой колотушкой на специальной «наковальне» [кинута] по парадной заморской одежде, чтобы сделать ее мягче и удобнее.

Отбивание одежды [кинута] в Тамагаве. Полихромная гравюра на дереве (деталь). Судзуки Харунобу. Ок. 1768 г. Изображение в общественном достоянии

Конечно же, прилично образованный японец, услышав или прочтя в стихах [каракоромо], вспомнит о традиции отбивки [кинута] и поймет, что Басё сравнивает удары терапевта в плечо с ударами женщин по одежде из классической поэзии.

Мы не видим в хайку ни полноценного второго смысла, ни расширения основного смысла за счет других значений неоднозначных слов. Вместо этого только намек на сравнение с сезонным символом.

И, как и в предыдущем стихотворении можно уловить разницу регистров. Бытовая, «низкая» картинка с доктором намекает на «возвышенную» поэзию с сезонным обслуживанием одежды.

Ну и как только читатель увидит в слове [кара] не пустоту (одежды), а Китай, откроется соотнесение смыслов с первой строкой: иглоукалывание и в Японии — китайская практика, поэтому и подразумеваемый доктор, и явно названные иглы тоже [кара] — «китайские».

Перевод невозможен. Вернее, можно передать только «бытовую» часть. Даже в виде сравнения «доктор стучит молотком, словно отбивает парадную одежду» упоминание традиции [кинута] бессмысленно, читатель не знает, зачем ткань нужно колотить.

Тогда попробуем вообще отказаться от молотков. Иглотерапевт колет иглами, его можно сравнить со швеей. Это будет совсем не Басё, но появится хоть какой-то смысл.

И введем прямую речь, допустим, что процедуре подвергается герой/автор стихотворения. Тогда проще сопереживать происходящему.