Источники для переводов Басё

Источники для переводов Басё

Мацуо Басё, японский поэт

Почему Басё? Во-первых, он по сути законодатель жанра хайку. Мы говорим «хайку» — подразумеваем Басё. Через него логичнее знакомиться с японской поэзией.

Во-вторых, Басё основательно изучен. По любому тексту можно сходу найти два-три мнения и составить собственное впечатление.

В третьих, наследие Басё развернуто во времени от немного неловких юношеских текстов через зрелое мастерство к признанным шедеврам. Если методично проследить за этим процессом, наверное, можно поймать суть хайку за хвост.

Портрет Басё. Цветная гравюра на дереве. Ватанабэ Кадзан

Мы проходим подряд по хайку в соответствии с порядком каталога: 中村俊定 校注『芭蕉俳句集』, 岩波文庫, 東京: 岩波書店, 1970. Сюндзё Накамура (ред.) «Басё хайку сю» («Собрание хайку Басё»), Токио: Иванами-сётэн, 1970. «Иванами бунко» (серия: «Библиотека Иванами»)

Это относительно старое и, конечно, не полное собрание, но оно включает основу, базу наследия Басё.

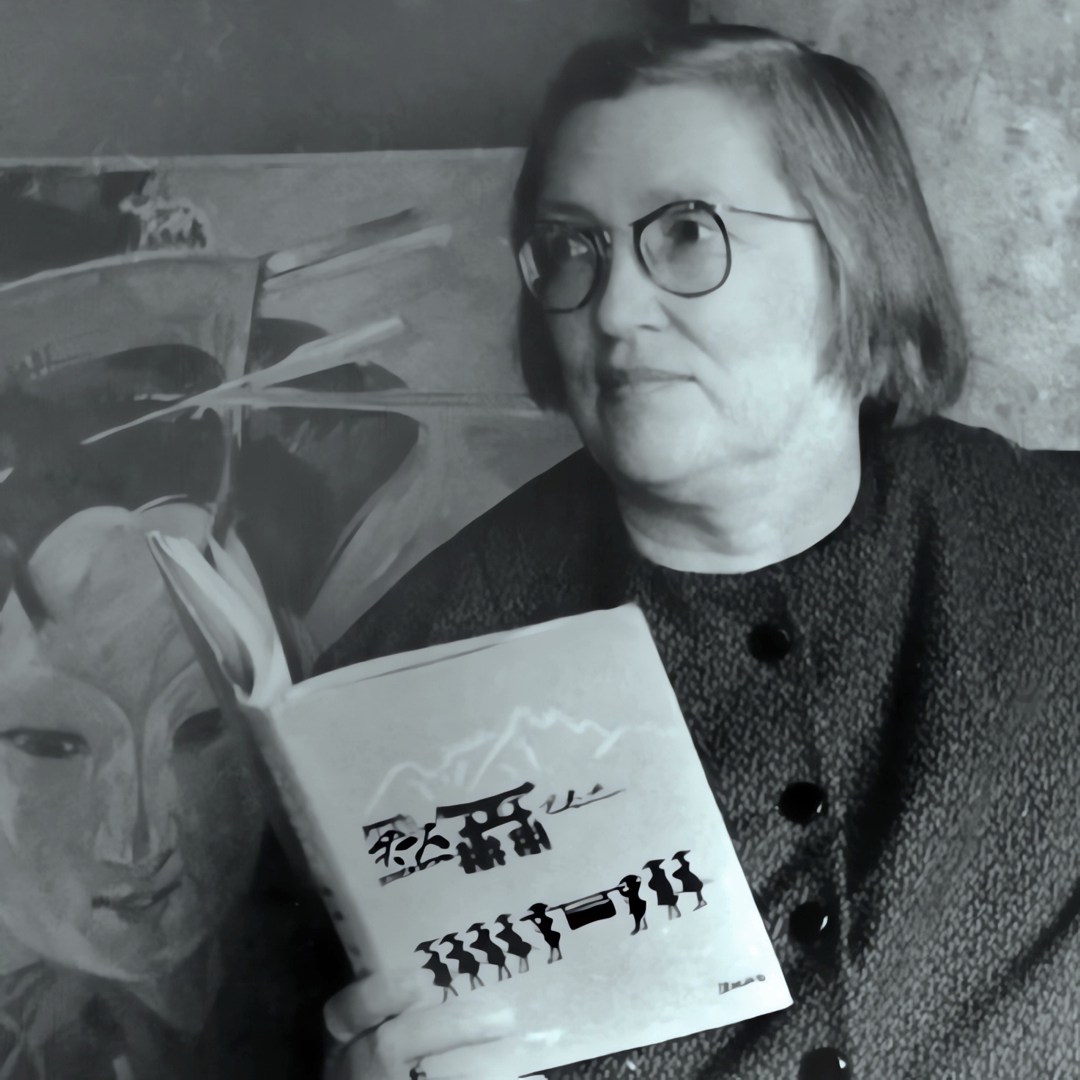

Анна Семида и ее проект Haiku Daily

Мы ссылаемся на переводчицу-востоковеда Анну Семиду вне связи с Басё, хотя она переводила его хайку неоднократно. Нас покорил формат ее проекта Haiku Daily: регулярный разбор японской поэзии с культурологическими экскурсами и привязкой к сезонам и событиям.

Без Haiku Daily нашего проекта бы не появилось.

Анна Семида

Дмитрий Смирнов (Смирнов-Садовский), переводчик и композитор

Басё не был главной целью Смирнова-Садовского-переводчика, не говоря уже о том, что Дмитрий Николаевич в первую очередь занимался музыкой.

Но он составил сборник аннотированных переводов Басё с оригинальными текстами, словарными справками и комментариями японского литературоведа.

Это просто кладезь информации, а многие его переводы можно брать готовыми подстрочниками для нашего формата.

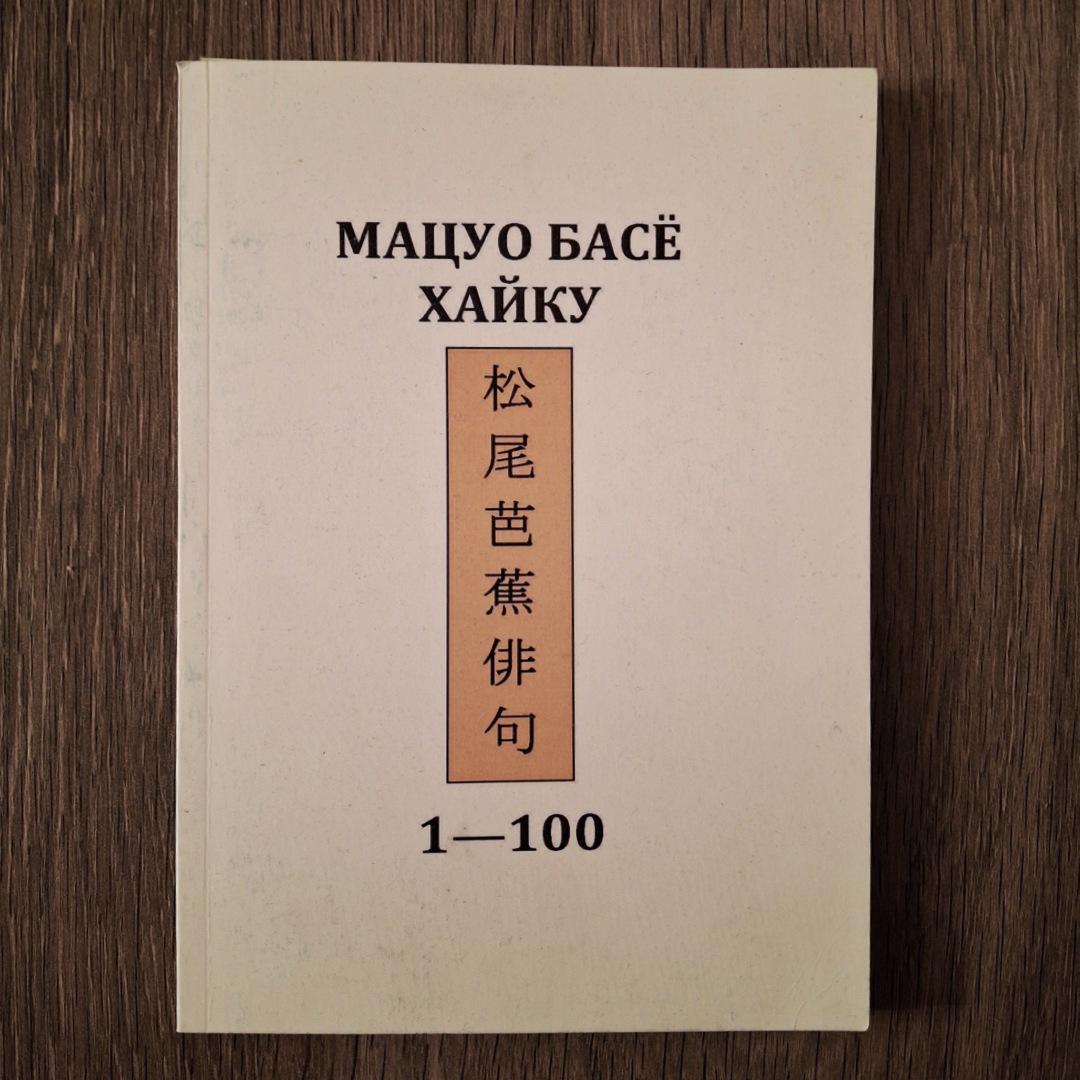

Обложка книги: Мацуо Басё «Хайку 1—100». Пер. и ком. Д. Смирнова, прим. Исао Ясуды. 104 стр., илл. Изд.: «Красный Матрос», 2011. ISBN: 5-7187-0529-4

Вера Маркова, переводчица

Пожалуй, наиболее известный и авторитетный отечественный переводчик Басё.

Ее переводы почти всегда не дословны, но очень литературны и, если так можно сказать, «человечны».

Пускай Вера Николаевна касалась не каждого стихотворения, но известные переводы — отличный ориентир. И порою следить за мыслью переводчицы не менее увлекательно, чем за автором.

Вера Маркова

Александр Долин, переводчик

Ориентир. Если нужно наиболее широко взглянуть на текст хайку, без переводов Александра Аркадьевича не обойтись.

Он не всегда созвучен, но почти каждый раз раскрывает смыслы немного иначе: «и вот так тоже можно было».

Александр Долин, фото SekiHeiji, лицензия Creative Commons

Джейн Райкхолд (Jane Reichhold), переводчица

Американская англоязычная переводчица немецкого происхождения переводила Басё систематически. И если русского перевода какого-нибудь редкого хайку не найти, приходится обращаться к Джейн.

Обложка книги Basho: the complete haiku / Matsuo Basho. Translated, annotated, and with an introduction by Jane Reichhold. Original artwork by Shiro Tsujimura. 2008. Published by Kodansha International Ltd., 17-14 Otowa 1-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8652, ISBN 978-4-7700-3063-4

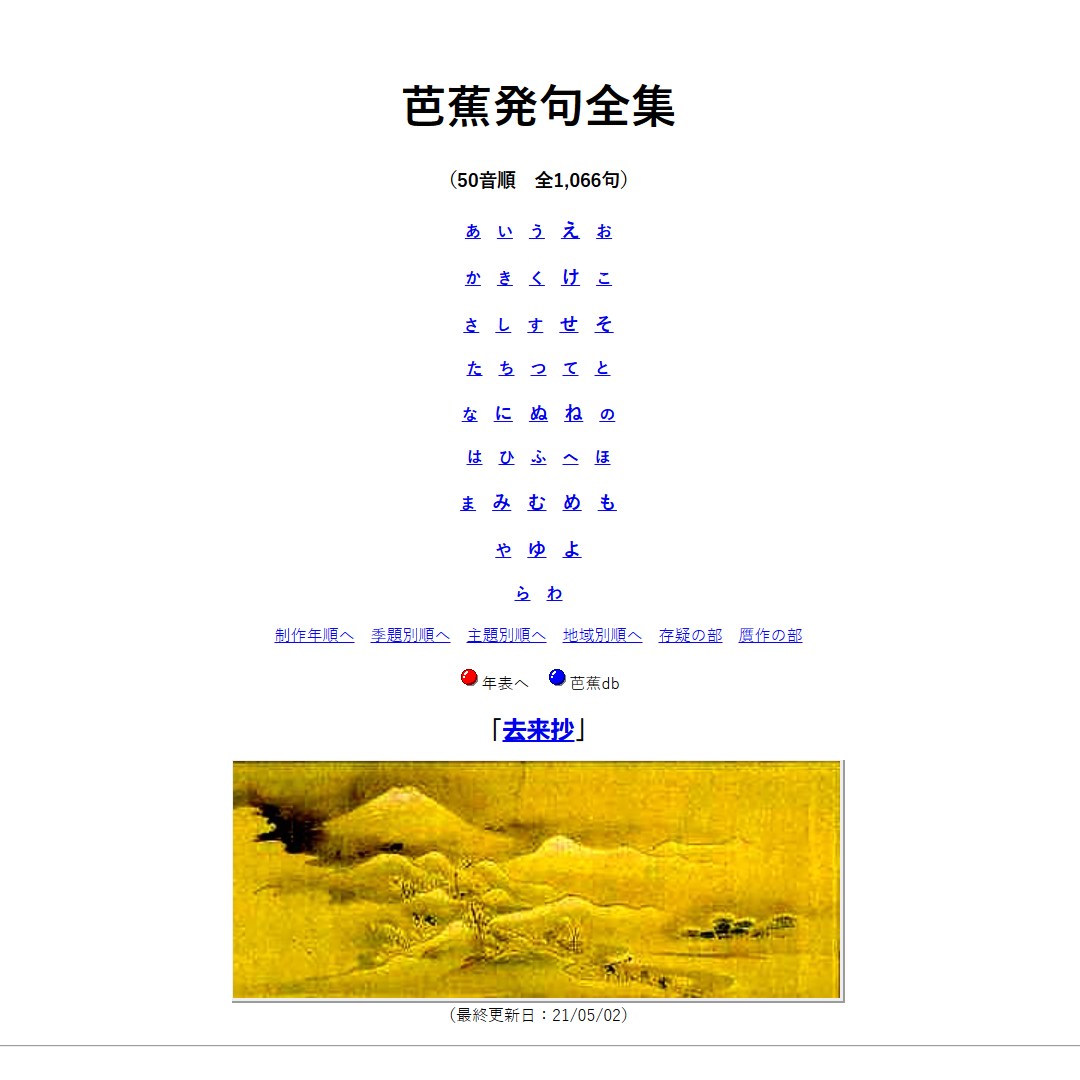

Проект Хироси Ито о Басё

Японоязычный каталог стихотворений Басё с аннотациями (часто личными) японского ученого-инженера хостится на сайте университета префектуры Яманаси.

Автор проекта обдумал каждое хайку и теперь у нас есть способ сверяться в понимании.

Скриншот начальной страницы проекта Хироси Ито о Басё